どうも。まるたろうです。

今回は誰でも描ける詳細図:平面詳細図の注意点について記録していきます。

前回平面詳細図の作成手順をざっくりと解説しました。今回から具体的に平面詳細図はなにを見る図面なのかなどみていこうと思います。

(過去記事のリンク貼りますのでまだの方は是非ご覧ください。これから平面詳細図の作図手順を解説しています。)

平面詳細図の見方

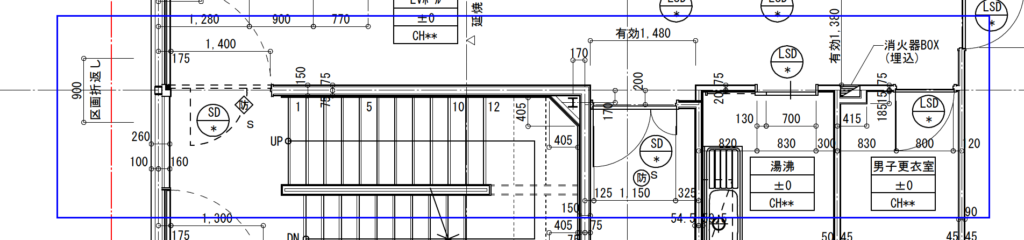

それではまず前回利用した平面詳細図を使って具体的にどのような箇所に注意して作図したのか見ていきます。要するに平面詳細図の見方ですね。

正直描くだけであればだれでもできるでしょう。

詳細図は基本的に既にある情報を落とし込むにすぎませんので最初の平面図などを検討するより簡単だと思います。

そしてここまで出来ると大体描けた感があり細かなところまでを見落としてしまいがちです。。

どの辺に注目すべきか具体的に見ていきましょう。

壁の寸法について

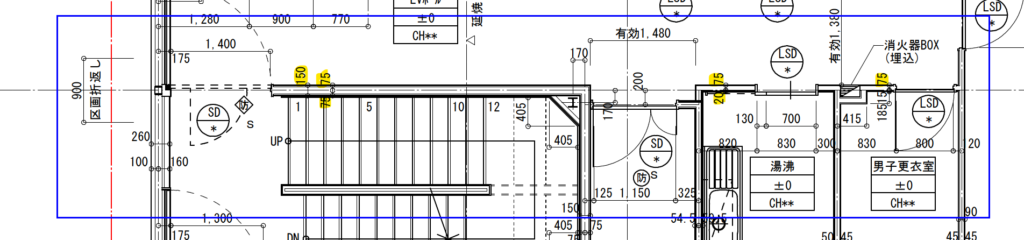

下の画像は一部切り抜きのうえ拡大した図面になります階段の部分ですね。

実は初めて描く方だとよくなるほど!となる部分があります。

下の画像黄色マーカーの部分を見ていただきたいのです。

まず左から150という数値は壁トータルの厚みを表しています。

75,75というのは壁の中心から左右への振り分けです。

その次の20,75も壁中心からの振り分けになります。

20,75…?変ですよね…間違えている…?

実は間違いではなくしっかり意匠を考えた寸法になります。

それでは何を考えて中心からの寸法を変えたのか。

それは上側の部屋EVホールから見たときに壁の面がそろうように考えられているのです。

ためた割に当然ですよね…w

ですが初めて描かれる方はこれを考えられない方が非常に多いと私は思います。

別にずれてもいいやん…と思った方それではこの場合どうでしょうか…?

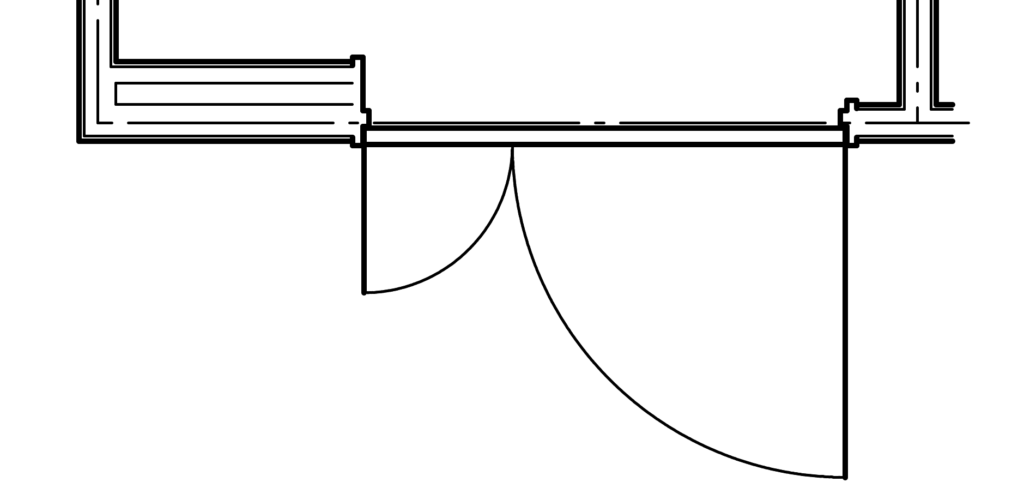

これはどうでしょうか?

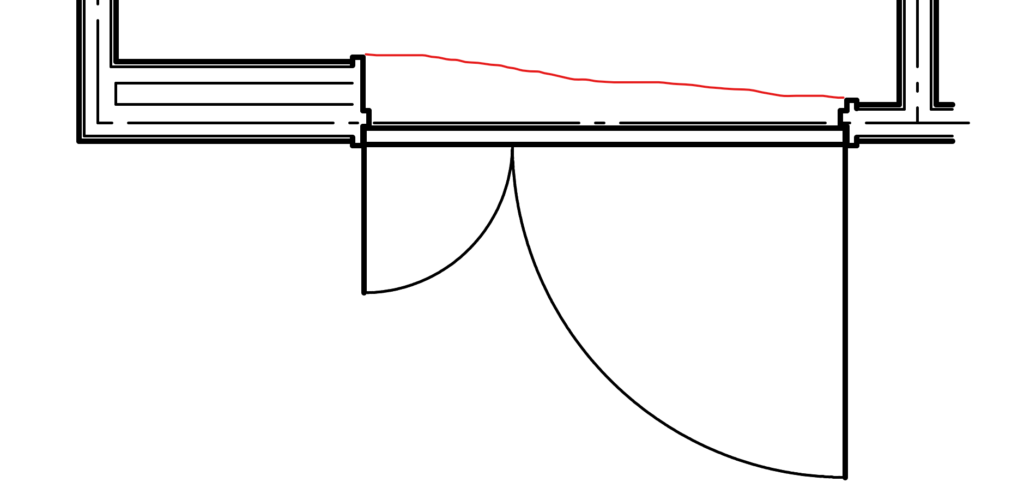

こちらの図面を見てもらえるとより、なぜ壁の位置がずれていることが変なのかわかりやすいと思います。

何が変なのかというと、扉の上枠を考えてみましょう。

下からこの扉を見上げるとこのようなラインが出てしまいます。

これがいいか悪いかはともかく私は見たことがないです。

大事なのは…立体的にみること

このような図面上ミスではなくとも、変な納まりを描いてしまう方に共通して言えるのは平面詳細図を平面ととらえていることに問題があると私は考えます。

図面は絵とは違い描いている物に高さがあり、実際に形になるという性質があります。

描いたうえでできたものがどのような形になるのか立体的に考えること、一度部屋に立ちどのように見えるのかを考えることがとても重要になってきます。

なので常に今いる部屋を見渡しいつも描いている図面、こうなっているのかと日ごろから目を向けてみるとよりよい図面が描けるようになると思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。なんとなく平面詳細図と平面図の違いが見えてきたのではないでしょうか。いままでそこは考えていなかったかも!とかいや当然だよとかいろいろな反応あるかと思いますが少しでも皆さんの業務に役立てば幸いです。

他にもこのようなところを教えてほしいや逆にこういう書き方がある!と教えていただければ参考に記事を充実させていこうと思います。

次回はよくあるミスの記事を追加し今後そちらを更新しよくあるミスと解決をまとめていけたらと考えています。

よろしくお願いします。ありがとうございました。まるたろうでした~

コメント